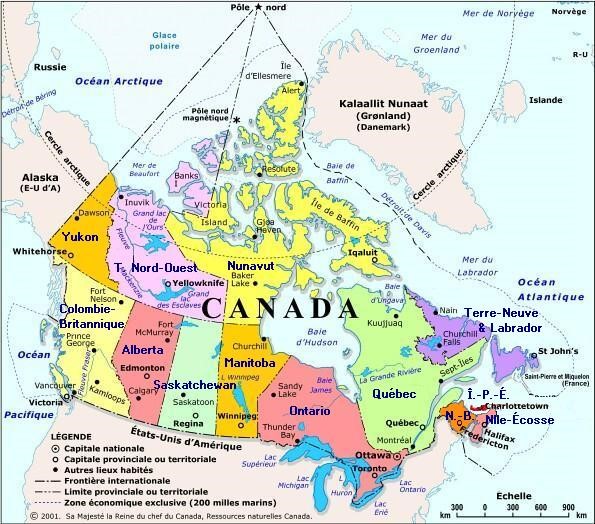

La page d’accueil où vous vous trouvez présente un aperçu de la situation géopolitique du Canada : quelques renseignements fondamentaux et des notions de base de la fédération canadienne qui permettent de comprendre ce qu'est le Canada en tant que réalité géographique, juridique, administrative et démographique. Vous y trouverez également l’information pertinente pour utiliser et citer le CALC.

La section Fondements politiques et institutionnels de l’aménagement linguistique au Canada, créée par la Professeure Linda Cardinal, permet de comprendre les concepts politiques de régime linguistique et de fédéralisme. Elle présente également les éléments constitutifs de la politique linguistique canadienne.

La section Histoire linguistique du Canada a été écrite par le Professeur Jacques Leclerc. C’est une section volumineuse qui fournit une multitude d’informations au sujet des langues au Canada depuis les premières langues parlées par les populations autochtones, en passant par l'introduction du français et de l'anglais. Elle trace, par la suite, les rivalités franco-britanniques qui ont posé les jalons du statut des langues et ont contribué à la formation du Canada moderne. Cette section explique comment, progressivement, la démographie se modifia jusqu'à ce que le pays devienne majoritairement de langue anglaise, notamment après la Révolution américaine et l'arrivée des loyalistes, et suite à l'arrivée de centaines de milliers d'immigrants aux 19e et 20e siècles. Enfin, elle traite de l'introduction du bilinguisme officiel au Canada en 1969 et de l'avènement de la Charte des droits et libertés en 1982 qui ont entraîné des progrès considérables en matière de protection des droits linguistiques et en matière d'égalité des deux langues officielles. Cette section comprend également un inventaire de documents historiques et une bibliographie exhaustive. Elle couvre l’histoire de la gestion des langues depuis les origines du Canada jusqu’à l’aube du 21e siècle.

La section Cadre juridique, dont l’auteur est le Professeur François Larocque, explique de quelle façon la compétence de légiférer en matière de langue est partagée entre les différents paliers du gouvernement (fédéral et provinciaux/territoriaux). Vous y trouverez également de nombreux hyperliens vers les lois constitutionnelles, fédérales et provinciales/territoriales, ainsi que vers les jugements-clés qui façonnent l’aménagement linguistique canadien.

La section Droits linguistiques provient de l’ancien site du PADL, tel qu’expliqué antérieurement. Cette section est complémentaire au Cadre législatif dans la mesure où elle traite également des aspects juridiques de l’aménagement linguistique au Canada. Elle prend toutefois un angle pédagogique, plutôt que scientifique et légal. On y explique les droits et mesures de protection à l’intention des membres de minorités de langue officielle, que ce soit dans le domaine des communications et services, dans le domaine judiciaire et législatif, ou en éducation. On y trouve, entre autres, des études d’impact, des analyses de cas particuliers, des ressources pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire et des fiches pédagogiques pour les écoles secondaires.

La section Statistiques démolinguistiques a été écrite par Jean-Pierre Corbeil et Alejandro Paez Silva de Statistique Canada dans le but de guider le lecteur à travers la quarantaine d’enquêtes linguistiques menées depuis 1901 (date du premier recensement incluant les questions linguistiques) par Statistique Canada. Plus particulièrement, cette section présente 1) l’histoire, le développement et la conceptualisation des variables linguistiques actuellement utilisées par Statistique Canada; 2) les différentes sources de données disponibles et leurs différentes caractéristiques; et 3) quelques-unes des publications et des tableaux de données les plus pertinents, que ce soit par des hyperliens ou par des documents PDF.

L'auteur de la section Gouvernance est Carsten Quell, directeur exécutif du Centre d’excellence en langues officielles du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Cette section rend compte de la diversité des modèles de gouvernance linguistique dans 14 juridictions canadiennes (un niveau fédéral, trois territoires et dix provinces).

La dernière section, Perspective internationale, permet de placer le modèle canadien d’aménagement linguistique sur la scène internationale. Créée par Professeur Jacques Leclerc, auteur du site web Aménagement linguistique dans le monde (en français seulement), cette section permet de voir en quoi le Canada se compare et se distingue-t-il de certains autres pays officiellement multilingues, notamment en matière de droits individuels, de droits territoriaux et de droits collectifs.